| |||||

|

The Emissia.Offline Letters Электронное научное издание (педагогические и психологические науки) | |||||

|

Издается с 7 ноября 1995 г. Учредитель: Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург | |||||

|

|||||

|

Проект Юлия Львовна

Ключевые слова _________

Yuliya L.

Proekt

Abstract

Key words _________ Глобальные процессы переустройства жизни современного человека во многом связаны с продолжающейся урбанизацией. По прогнозам к 2020 году в городах будет проживать более четырех миллиардов человек. Особое место среди городов по характеру городского пространства, темпоритму жизни, социальным структурам и культурным условиям занимают мегаполисы. Мегаполисы оказывают существенное влияние не только на людей, проживающих в таких городах, но и на преобразование всего социокультурного ландшафта страны, поскольку именно в них сосредотачиваются политические, экономические и культурные ресурсы инновационного развития общества. Такие города порождают новые парадигмы функционирования социального порядка и современной личности. Жизненное пространство мегаполиса характеризуется смысловой неоднородностью и многослойностью, поскольку оно включает уникальное сочетание разнообразных по характеру и истории формирования национальных, религиозных, этнических культур, вносящих свой вклад и, в то же время, видоизменяющихся под влиянием ведущих социосемиотических паттернов города и инноваций, востребованных, прежде всего, такими масштабными поселениями [1]. Жизненное пространство города как объектная, вещная величина выражается через его уникальный архитектурный и природный ландшафт, однако свое смысловое значение оно приобретает на втором знаково-символическом уровне, где городские объекты приобретают свое значение. Семиотика города по выражению Р. Барта является важнейшей характеристикой для изучения в урбанистике, представляя собой «чувственное измерение» города. Данное измерение двояко по своей природе, включая чувственность самого города, проявляющуюся через особую метафорическую природу его речи, с одной стороны, и через переживания, ощущения его жителей [2, c.10]. Аналогично, Т.М. Дридзе подчеркивает, что городская среда не может рассматриваться только в аспектах ее ландшафтов, необходимо анализировать и «качественное состояние ее естественно-природных и «рукотворных» составляющих, уровень развитости информационного обмена, характер господствующей символики». Другой системной составляющей городской среды являются — люди, населяющие город, способы взаимодействия с которыми и само отношение человека к ним становятся важнейшим фактором «выживания и воспроизводства здоровых людей вместе со здоровой средой» [3, с.131]. Люди, живущие в мегаполисе, постоянно находятся в особых условиях пространства и времени, которые оказываются гораздо более интенсивными, требующими от человека ориентации в разнонаправленных векторах социальных дифференциаций, навыков включения в неопределенные коллективные общности, такие как городские потоки и толпы [4]. Как следствие, город становится не только совокупностью материальных объектов, существенно превосходящей человека по своим пространственным и временным характеристикам, он приобретает качества группового феномена, возникающего вследствие нелинейной природы взаимодействия сложных социальных систем, конкурирующих за право определения его смыслового пространства. Результирующими параметрами функционирования города становятся порожденные им типовые репертуары поведенческой активности его жителей, во многом определяющие для горожанина и форму и содержание принимаемых им жизненно-стилевых практик. В этом ключе житель города проявляет себя в двух контекстах: как объект антропогенных воздействий, вынужденный приспосабливаться к быстро меняющимся средовым условиям, и как субъект взаимодействия и преобразования таких условий. В этом плане значительный интерес представляет изучение ментальных репрезентаций городских пространств в сознании современных жителей мегаполиса. Ментальные репрезентации в психологии понимаются, прежде всего, как субъективно отраженные человеком аспекты его жизненной среды. М. Айзенк определял ментальные репрезентации через знак или набор символов, посредством которых репрезентируется нечто. Подобная репрезентация может быть выражена во внешнем (рисунки, карты, письменная речь и т.п.) и внутреннем планах. Внутренний план ментальных репрезентаций субъективно отражает лишь некоторые наиболее значимые аспекты среды. [5]. Это подводит исследователей к идее о субъективной природе ментальных репрезентаций, их значения для осмысления индивидом мира [6; 7; 8]. Ментальные репрезентации являются ключевыми звеньями в категориальной структуре субъективной картины мира субъекта. Они не только содержат совокупность признаков, описывающих объекты, но и включают определенные социосемиотические паттерны, обеспечивающие концептуализацию объекта и включения его в различные типы взаимодействия с социальной реальностью. Сами по себе ментальные репрезентации выступают не как ригидные формы закрепления знаний о мире, но как оперативные системы ментального опыта субъекта, гибко трансформирующиеся по мере обогащения результатов познания и изменения жизненных ситуаций, что позволяет им выполнять регулирующие и прогностические функции в организации психической деятельности субъекта [9; 10]. В основе адекватности и когнитивной сложности ментальной репрезентации лежит способность человека концептуализировать свой опыт, что требует от него развития целого ряда когнитивных механизмов [11]. Свойствами ментальных репрезентаций являются их знаково-символический характер (в использовании вербальных и образных кодов), субъективность, избирательность, формируемое эмоционально-оценочное отношение к объекту репрезентации. По Р. Солсо сущность ментальных репрезентаций отражается в сочетании информации, умозаключений и реконструкций [12, с.39]. Важно отметить, что ментальные репрезентации включают как характеристики процесса (формирование и коррекция отображения действительности), так и характеристики результата (содержание опыта в субъективной картине мира) [13]. Таким образом, ментальные репрезентации городского пространства можно рассматривать как результирующий вектор отражения опыта взаимодействия с городом в процессе его освоения в сознании горожанина. Освоение городского пространства осуществляется посредством переживания, в котором запечатлен событийный опыт взаимодействия человека со всем многообразием проявлений темпоральных, пространственных, экономических и социокультурных характеристик мегаполиса [14]. В отличие от малых городов, жизненное пространство мегаполиса столь велико, что оставляет у горожанина ощущение его принципиальной непознаваемости, порождающее избирательное отношение к его объектам (районам, микрорайонам, кварталам, улицам и зданиям). В формирующейся дихотомии «свое-чужое» отражаются многие аспекты культурной, социальной и индивидуальной истории личности горожанина, связывая воедино различные контексты его территориальной идентичности. В классических работах по урбанистике часто встречаются положения о социальной отчужденности горожан, фрагментарности и большей анонимности их социальных контактов, отсутствия чувства сообщности, равнодушие и бесстрастности личности горожанина [15; 16; 17; 18; 4]. Вместе с тем, уже в работах М. Вебера отчетливо просматривается идея о городе как смыслообразующем пространстве, формирующем специфические городские сообщества [19]. Уникальная история и культурная традиция города наравне с опережающими темпами инновационных и миграционных процессов в мегаполисе становятся ключевыми факторами формирования единого для горожан «социокультурного ядра», отражающего культурно-ценностные и поведенческие установки, осознанные и неосознаваемые нормы и конвенции жизни в городе, социосемиотические паттерны и определяющего тем самым систему значений специфичной городской идентичности [20; 21]. В связи с вышесказанным возникает ряд исследовательских вопросов, направленных на определение роли различных социокультурных и социально-демографических факторов в построении ментальных репрезентаций жизненного пространства мегаполиса. Среди них: каково влияние происхождения горожанина, его возраста и пола на содержание ментальных репрезентаций городского пространства; будут ли оказывать опосредующее действие на их содержание принимаемые горожанином культурные ценности и характер его городской идентичности? Для поиска ответов на данные вопросы мы осуществили исследование, целью которого стало изучение содержательных и структурных характеристик ментальных репрезентаций в сознании жителей российского мегаполиса и их опосредованности социально-психологическими факторами. В рамках проведенного нами исследования, направленного на выявление ментальных репрезентаций городского пространства в сознании коренных и приезжих жителей Санкт-Петербурга приняли участие 265 человек в возрасте от 19 до 54 лет, включая 100 мужчин и 165 женщин. Средний возраст по выборке составил 29,3 года. Выборку составили 106 уроженцев Санкт-Петербурга и 150 петербуржцев, переехавших в город в возрасте от 6 лет и старше. Для выявления ментальных репрезентаций городского пространства нами была разработана анкета, в состав которой вошли вопросы, отражающие эмоциональные переживания по отношению к городу, восприятие городского пространства и отношение к нему, отношение к горожанам и городскую идентичность участников исследования. Уровень идентификации с городом измерялся посредством модификации визуальной шкалы переживания единства с другими (Inclusion of Others in Self (IOS)) [22]. Шкала представляет собой семь пар пересекающихся друг с другом кругов, имеющих возрастающие области общности. Правые круги в паре обозначают «Я», левые – Санкт-Петербург. Каждая пара была обозначена буквенным кодом. Испытуемым предлагалось выбрать ту пару, которая в наилучшей степени определяет переживание ими родства с Санкт-Петербургом. Для обработки полученных эмпирических данных использовались контент-анализ, сравнительный анализ с использованием критерия Стьюдента, критерия Пирсона Х2, медианного теста, анализ соответствий. Использовался пакет статистических программ Statistica ver. 7.0. Результаты исследования показали, что эмоциональным ядром ментальных

репрезентаций города у жителей Санкт-Петербурга, независимо от их

территориального происхождения, являются скорее позитивные эмоции. Наиболее

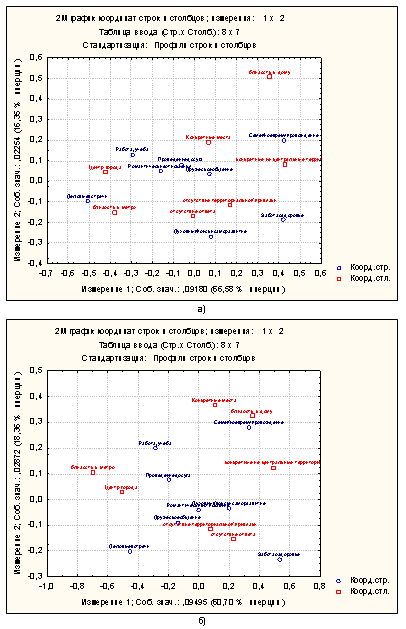

выраженными переживаниями стали у уроженцев Санкт-Петербурга гордость ( Стоит отметить, что в определении знаковых мест Санкт-Петербурга также не выявлено значимых различий. Жители города, независимо от их происхождения, выделяют в качестве значимых мест Санкт-Петербурга объекты его центральной, парадной части (Невский проспект, Дворцовая площадь, Зимний дворец, Казанский и Исаакиевский соборы и т.д.), а также водную акваторию города (Нева, реки и каналы, мосты, набережные и т.п.). Мы также предлагали участникам исследования назвать места города, наиболее подходящие для различных ситуаций жизнедеятельности (например, работы/учебы, дружеского общения, проведения досуга и т.п.). Как показали результаты исследования, коренные жители достоверно чаще определяли среди таких мест центр города в ситуациях романтических отношений (Х2=6,79; p<0.01), духовного поиска и саморазвития (Х2=4,12; p<0.05), заботы о здоровье (Х2=5,19; p<0.05). В то же время, для ситуаций дружеского общения (Х2=6,80; p<0.01) и семейного времяпровождения (Х2=4,02; p<0.05) коренные петербуржцы чаще называли конкретные территории, расположенные за пределами центра города. Приезжие жители Санкт-Петербурга, напротив, испытывали затруднения в выборе подходящих мест города. Так, для ситуаций деловых встреч (Х2=3,57; p<0.05) и романтических отношений (Х2=3,91; p<0.05) в ответах респондентов, переехавших в Санкт-Петербург, чаще звучало, что это могут быть любые места города, тогда как в ситуации духовного поиска и саморазвития они чаще либо затруднялись с ответом (Х2=6,86; p<0.01), либо называли конкретные места, приближенные к их месту жительства (Х2=6,29; p<0.05). Таким образом, коренные жители Санкт-Петербурга в большей степени присоединяют смыслы своей жизнедеятельности к определенным местам города, где его исторический центр становится экзистенциально значимым усилением определенного рода жизненных ситуаций. Это подтверждают и результаты анализа соответствий частот встречаемости определенных мест Санкт-Петербурга и типов жизненных ситуаций (см. рис. 1). Горизонтальная размерность карты соответствий может быть названа «публичное – приватное коммуникативное поле». На одном ее полюсе расположены такие ситуации как деловые встречи, работа, учеба, другой ее полюс составили забота о здоровье, семейное времяпровождение, духовный поиск и саморазвитие, дружеское общение. По данной шкале у коренных жителей города отмечается наибольшая дистанция между центром и конкретными нецентральными территориями. При этом центр города в большей степени отнесен к публичному коммуникативному пространству, тогда как периферийные районы отнесены к его приватному сегменту.

Рис. 1. Карты соответствий частот встречаемости различных мест Санкт-Петербурга и типов жизненных ситуаций в исследуемых группах. Условные обозначения: а) – коренные жители; б) – переехавшие в Санкт-Петербург В группе приезжих горожан публичное коммуникативное пространство также связывается с центром города, другой значимой привязкой к событию обладают станции и окрестности метро. Приватное пространство также связано с периферийными районами, но значимым параметром оценки городского пространства для приезжих становится близость к дому. Вертикальная размерность характеризует соответствие ситуаций групповым или индивидуальным целям. Так на одном полюсе размерности мы наблюдаем ситуации семейного времяпровождения, дружеского общения, работы, учебы. Другой полюс составили такие ситуации как духовный поиск и саморазвитие, забота о здоровье. По данной размерности у коренных жителей центр города занимает срединное положение, что показывает его возможности в удовлетворении как индивидуальных, так и групповых целей. На полюсах размерности для коренных жителей города расположены станции и окрестности метро (индивидуальные цели), и места, близкие к дому (групповые цели). В группе переехавших в Санкт-Петербург, центр города также вмещает возможности в удовлетворении индивидуальных и групповых целей. По полюсу индивидуальных целей отмечаются затруднения в определении территориальной привязки, отсутствие значимых мест. Крайние значения по полюсу групповых целей занимают конкретные места, близкие к месту проживания. Интересна география мест, которые участники исследования определяли как свои и чужие. Коренные петербуржцы чаще называли чужими места, относящиеся к окраинами города (Купчино, Девяткино, окрестности пр. Дыбенко и м. Ладожской и т.п.), мотивируя это однотипной, малоэстетичной и плотной застройкой. Приезжие жители, напротив, среди чужих мест чаще называли незнакомые места, неосвоенные ими пространства города, которые могли быть расположены и в центральной части города (Сенная площадь, окрестности м. Кировский завод, Апраксин двор и т.п.). Только в ответах приезжих горожан встречался вариант «весь город». В определении своих мест, приезжие жители чаще называли места, связанные с их местом жительства и местом работы/учебы. Вместе с тем, упоминание центра города как своего пространства является преобладающим вне зависимости от происхождения горожан. В целом, коренные петербуржцы называли более широкую географию мест города, которые они считают своими. Полученные результаты позволяют сделать вывод о расширении и смысловой трансформации жизненного пространства города по мере приобретения горожанами опыта взаимодействия с мегаполисом. Приобретение и укрепление городской идентичности становится фактором изменения характера семиотизации жителем города его жизненной среды путем смещения от локально-территориального принципа с центрацией на месте проживания или месте работы/учебы к культуро-сообразному принципу с центрацией на значимых культурных объектах. При этом, традиционное зонное распределение «центр-окраина» приобретает более сложные смысловые отношения, отраженные в ментальных репрезентациях городских пространств, поскольку ключевое значение приобретают центры событийности, привлекающие к себе горожан по возможности проявления значимых видов жизненной активности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований в рамках научного проекта № 16-06-00915 Рекомендовано к публикации: Literature

| |||||

|

| |||||

| Copyright (C) 2019, Письма в Эмиссия.Оффлайн (The

Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал ISSN 1997-8588 (online). ISSN 2412-5520 (print-smart), ISSN 2500-2244 (CD-R) Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33379 (000863) от 02.10.2008 от Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций При перепечатке и цитировании просим ссылаться на " Письма в Эмиссия.Оффлайн ". Эл.почта: emissia@mail.ru Internet: http://www.emissia.org/ Тел.: +7-812-9817711, +7-904-3301873 Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, РГПУ им. А.И.Герцена, корп.11, к.24а Издатель: Консультационное бюро доктора Ахаяна [ИП Ахаян А.А.], гос. рег. 306784721900012 от 07,08,2006. |