| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

The Emissia.Offline Letters Электронное научное издание (педагогические и психологические науки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Издается с 7 ноября 1995 г. Учредитель: Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

_________ Левых Алёна Юрьевна Губанова Лариса Васильевна Вилков Владимир Семёнович Кожевникова Людмила Николаевна

Аннотация Ключевые слова _________ Alyona Yu.

Levykh Larisa V.

Gubanova Vladimir S.

Vilkov Lyudmila N.

Kozhevnikova

Abstract Key words _________ Несмотря на то, что в настоящее время российская школа находится в состоянии динамического обновления, учителя все чаще сталкиваются с нежеланием школьников учиться. Учебная деятельность учащихся 9-11 классов направлена, главным образом, на подготовку к экзаменам по выбранным для сдачи ЕГЭ предметам. Вследствие этого возникают проблемы заинтересованности в углубленном изучении и осмыслении большей части школьных предметов, в том числе для многих школьников – биологии. В то же время предмет «Биология» играет важнейшую роль в формировании у школьников научного мировоззрения и в становлении экологической культуры, определяющих в их дальнейшей жизни взаимоотношения с природой, образ жизни, а в будущей профессиональной деятельности – принятие решений в области природопользования, охраны природы, безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития [1-6]. Согласно требованиям ФГОС ООО [7], уже на уровне среднего общего образования у учащихся должны быть сформированы основы экологической грамотности, ценностно-смысловые установки на рациональное природопользование и сохранение биологического разнообразия; ими должен быть приобретён опыт использования методов биологической науки для оценки состояния природной среды. Исходя из того, что учебный предмет «Биология» представляет собой дидактическую систему фундаментальных понятий, отражающих основы науки [8-9], для достижения требуемых предметных результатов обучения у школьников должны быть сформированы общебиологические понятия «вид», «популяция», «экосистема (биогеоценоз)», «биологическое разнообразие (биоразнообразие)», ключевым из которых является понятие «популяция». Последнее объясняется значимостью популяционного уровня организации живой природы (популяции) как элементарной единицы эволюционного процесса и формы существования вида в составе конкретной экосистемы, а, следовательно, единицы научно-обоснованного природопользования и охраны природы [10-12]. Содержательно понятие «популяция» является сложным, т.к. включает множество отличительных признаков предмета и требует последовательного формирования многих элементов понятия. В свою очередь само понятие «популяция» является одним из элементов содержания понятий «вид», «экосистема (биогеоценоз)» и др. Понятие «популяция» характеризуется взаимосочетанием экологических и эволюционных характеристик, а вследствие этого – высоким уровнем обобщённости, переводящим его из ряда специальных экологических понятий в общебиологические, высоким мировоззренческим и экокультурным потенциалами в обучении школьников. Высокий уровень сложности и научной значимости данного понятия обусловливают возможность его первичного определения в форме дефиниции лишь в курсе «Основы общей биологии» в 9 классе, а затем уточнение и расширение в курсе «Общая биология» в 10-11 классах. Но и в старших классах имеются объективные трудности в формировании данного понятия. Из теории обучения известно, что ни одно правильное понятие о живом мире не может быть сформировано без предметно-чувственной опоры на естественный материал, раскрывающий свойства предмета, процесса или явления [8-9]. Отсутствие такой опоры определяет выпадение последнего этапа формирования понятий – «использование сформированного понятия как целостного знания по пути закрепления и дальнейшего развития» [9]. Вследствие этого знания учащихся остаются на стадии представления, что является одной из главных причин непрочного усвоения основ наук [8]. В силу отсутствия дискретных границ между природными популяциями, открытости популяции как генетической системы и трудоёмкости изучения природных популяций учителю непросто подобрать натуральный материал для чувственного восприятия (визуализации) отличительных признаков популяций одного вида, а также демонстрации отличий между разными типами популяций, образующих единую иерархическую систему вида (географические, экологические и др.). Сказанное обосновывает актуальность поиска средств (учебных материалов и методических приёмов), повышающих эффективность овладения школьников понятием «популяция». В работах психологов и методистов-предметников обоснованы следующие методические условия успешного формирования понятий: 1) для овладения понятием учащиеся должны осуществлять активную мыслительную деятельность, ориентированную на выявление характерных сторон изучаемого предмета [13-14]; 2) важными этапами формирования понятия являются: конкретизация понятия, отграничение от смежных, распространение на частные ситуации, применение для решения познавательных задач [15]; 3) значимую роль в формировании понятий играют наглядность, особенно эксперимент, а среди логических приёмов – сравнение и задания проблемного характера [9; 16]. Это определило цель данной работы – разработку на основе результатов эмпирических исследований природных популяций проблемно-познавательных заданий, ориентированных на визуализацию, выявление и закрепление отличительных признаков между соподчинёнными типами популяций – географическими и экологическими. Материалы и методы эмпирических исследований Материалом для эмпирических исследований послужили выборки из природных популяций обыкновенной бурозубки (Sorex araneus L., 1758), собранные методом неизбирательного массового отлова мелких млекопитающих ловушками Геро в 1987-1988, 1997-1999 гг. на территории Тюменской области [17-18]. У отловленных зверьков при вскрытии определяли относительный возраст и пол, на основании чего рассчитывали встречаемость в выборке четырёх поло-возрастных групп (самцы сеголетки (сеголетки – зверьки данного года рождения)), самки сеголетки, самцы зимовавшие, самки зимовавшие) и анализировали одну из важных специфических характеристик популяции – поло-возрастную структуру. Статистические сравнения проводили с использованием t-критерия Стьюдента [19]. Расчёты производили по компьютерной программе Statan [20]. При разработке заданий основывались на определениях, сформулированных Н.П. Наумовым (1963) [11]: географическая популяция – это совокупность особей одного вида, населяющих в пределах ареала подвида территорию с однородными условиями существования, и обладающую общим морфологическим типом, единым ритмом жизненных явлений и динамики населения; экологическая популяция – совокупность особей одного вида, населяющих один тип местообитания (биотопа) в пределах ареала географической популяции, характеризующаяся общим ритмом биологических циклов и характером образа жизни. Примеры проблемно-познавательных заданий Задание 1. Исследованы популяции обыкновенной бурозубки в трёх районах лесостепной зоны Тюменской области (окрестности города Ишима, деревни Синицино Ишимского района, села Журавлёвское Омутинского района). Первые два района исследования находятся на расстоянии 16 км друг от друга и разделены рекой Ишим, третий район исследования находится от них на расстоянии около 170 км (рис.1). Все районы исследования расположены на сплошном участке ареала в подзоне северной лесостепи, и относятся к одной Ишим-Тобольской физико-географической провинции, но к разным подпровинциям. Ишимский район входит в состав Бердюжской подпровинции, Омутинский район относится к Верхневагайской подпровинции. По рисунку 2 проанализируйте направления изменения численности исследуемых популяций в период с 1997 по 1999 гг. (рис.2). Проведите попарное сравнение тенденций изменения численности в синицинской, ишимской и журавлёвской популяциях. Выявите и запишите черты сходства и различия. Изучите данные таблицы 1 и выявите черты сходства и отличия поло-возрастной структуры изучаемых популяций в каждый год исследования. Установите и опишите взаимосвязь между фазой популяционного цикла и встречаемостью определённых поло-возрастных групп. С учётом выявленных особенностей динамики численности, поло-возрастной структуры, пространственно-географического расположения определите, относятся изучаемые популяционные группы к одной или нескольким географическим популяциям, к одной или разным экологическим популяциям?

Рис. 1. Схема расположения районов исследования на карте Тюменской области

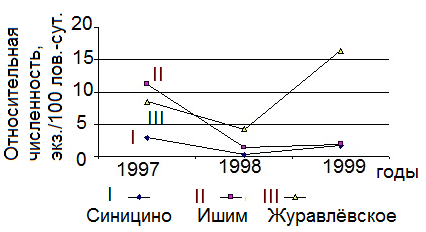

Рис. 2. Динамика численности в популяциях обыкновенной бурозубки из лесостепной зоны Тюменской области Таблица 1 Встречаемость (%) поло-возрастных групп в популяциях обыкновенной бурозубки из северной лесостепи Тюменской области

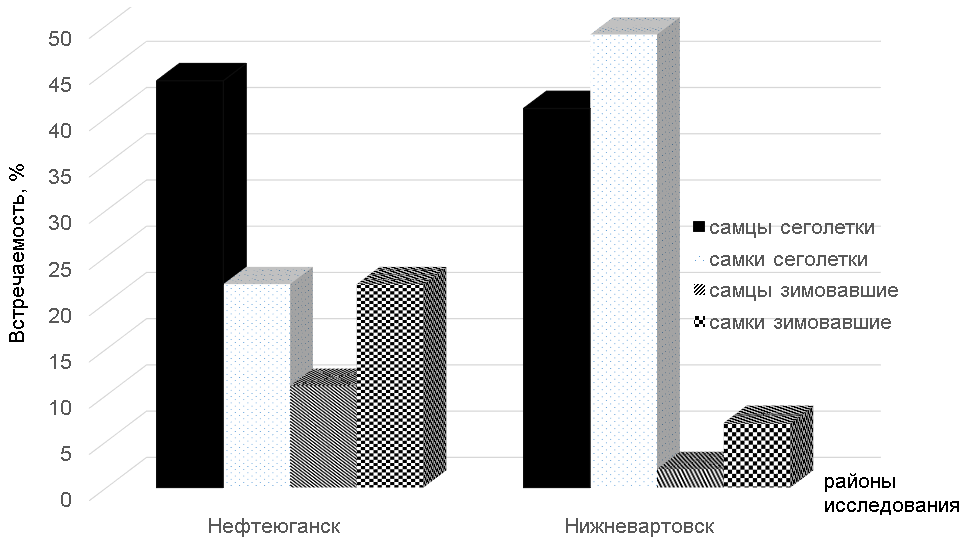

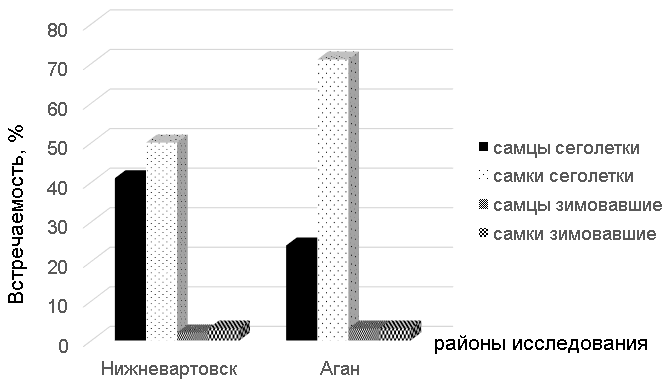

Примечание: ♂ – самцы; ♀ – самки; с – сеголетки; з – зимовавшие; n – объём выборки, * – различия достоверны между синицинской и ишимской выборками 1997 г. по встречаемости самцов сеголеток (t=2,47, при р< 0,05); ** – различия достоверны между журавлёвской и ишимской выборками 1998 г. по встречаемости зимовавших самок (t=2,53; при p<0,01). Задание 2. Исследованы выборки из популяций обыкновенной бурозубки в трёх районах таёжной зоны Тюменской области (окрестности городов Нефтеюганска и Нижневартовска, посёлка Аган Нижневартовского района). По рисунку 1 определите особенности пространственно-географического расположения районов исследования; установите принадлежность их к одной или разным природным зонам, подзонам, зоогеографическим провинциям; наличие между ними значимых физико-географических барьеров. По рисункам 3 и 4 попарно сравните поло-возрастную структуру нижневартовской и нефтеюганской, нижневартовской и аганской популяционных групп по результатам одноимённых лет исследования. Известно, что статистически значимые межпопуляционные различия по встречаемости разных поло-возрастных групп не установлены. Определите к одной или разным географическим (экологическим) популяциям относятся изучаемые популяционные группы?

Рис. 3. Поло-возрастная структура нижневартовской и нефтеюганской популяционных групп в 1987 г

Рис. 4. Поло-возрастная структура нижневартовской и аганской популяционных групп в 1988 г Выводы

Рекомендовано к публикации: Literature

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Copyright (C) 2020, Письма в Эмиссия.Оффлайн (The

Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал ISSN 1997-8588 (online). ISSN 2412-5520 (print-smart), ISSN 2500-2244 (CD-R) Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33379 (000863) от 02.10.2008 от Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций При перепечатке и цитировании просим ссылаться на " Письма в Эмиссия.Оффлайн ". Эл.почта: emissia@mail.ru Internet: http://www.emissia.org/ Тел.: +7-812-9817711, +7-904-3301873 Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, РГПУ им. А.И.Герцена, корп.11, к.24а Издатель: Консультационное бюро доктора Ахаяна [ИП Ахаян А.А.], гос. рег. 306784721900012 от 07,08,2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||