| |||||

|

The Emissia.Offline Letters Электронное научное издание (педагогические и психологические науки) Издается с 7 ноября 1995 г. | |||||

|

|||||

|

_________ Шифр научной специальности 5.8.2. Ванягина Марина Романовна

Аннотация Ключевые слова: военнологема, логема, военный дискурс, профессиональная лингводидактика, концептосфера. ---------------- Marina R. Vanyagina

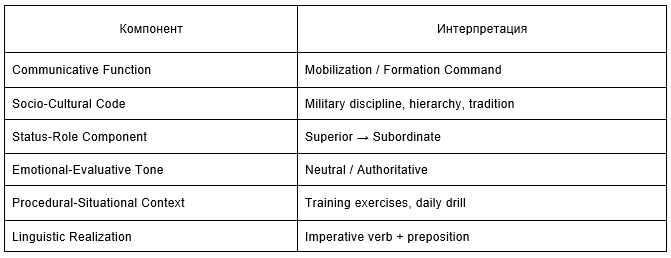

Abstract Key words: military logeme, logeme, military discourse, professional linguodidactics, concept sphere. ---------------- Актуальность исследования военного дискурса в контексте профессионально ориентированного обучения иностранным языкам обусловлена необходимостью формирования у курсантов военных вузов не только лингвистических умений и навыков, но и глубокого понимания специфики профессиональной коммуникации. Современные исследования видов институционального профессионального дискурса [1; 2], к которым относится военный дискурс, демонстрируют интерес к изучению специфических лингвистических и экстралингвистических единиц, отражающих не только языковую структуру, но и культурные, исторические и идеологические особенности профессиональной среды. Одним из перспективных направлений является анализ военного дискурса – лингвосферы, в которой язык выполняет стратегически важные функции: обеспечение государственной безопасности, реализацию командно-контролирующих процессов, координацию слаженных действий подразделений, поддержание боевой готовности и высокого морального духа личного состава армии, а также точное и однозначное кодирование и передачу профессиональной информации. Особую значимость в этом смысле приобретают военнологемы, как концептуальные коммуникативные единицы военного дискурса, выраженные, как правило, устойчивыми словами или словосочетаниями специального назначения. Понятие военнологемы как элемента профессионального дискурса пока недостаточно разработано в рамках лингводидактических исследований, что определяет научную новизну настоящей работы. Анализ структурных особенностей и функционального назначения военнологем позволяет углубить понимание механизмов построения военного дискурса, а также повысить эффективность обучения иноязычной коммуникации военнослужащих. Цель статьи – дать определение понятию, рассмотреть сущность военнологемы как единицы военного дискурса, проанализировать ее структуру, выделить основные характеристики, типы и установить ее роль в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку курсантов военных вузов. Методология исследования основывается на системно-структурном подходе к изучению военно-профессиональной коммуникации в рамках профессиональной лингводидактики, отвечающей «за фундаментальные дидактические исследования в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку» [3, с.28]. В работе используются такие методы, как системный анализ научной литературы, дискурсивный анализ военных текстов, классификация устойчивых выражений по семантическим и функциональным признакам, сопоставительный метод для выявления особенностей языковой репрезентации военных реалий в иноязычных текстах. Военный дискурс выступает как сложная институциональная система коммуникации, сформированная под воздействием профессиональной деятельности, исторических традиций и социокультурных норм в военной сфере. Его характерные черты, такие как: строгая регламентация, унификация, использование специализированной военной терминологии, четкая иерархическая организация, семантика авторитета, обусловлены практическими целями и функциями воинской службы [4]. Целесообразность выделения военнологемы в военном дискурсе объясняется несколькими факторами. Во-первых, это отвечает традициям научной номинации в лингвистике. Не случайно, фонемы, морфемы, лексемы, семемы и другие лингвистические единицы плана выражения имеют одинаковые суффиксы. Они образованы с помощью греческого суффикса «–ем» и окончания «–а» (от греческого «-ema»), которые используются для образования абстрактных существительных, обозначающих результат действия или предмет мысли. Такие термины создаются по единым научным принципам, чтобы обозначать минимальные концептуально-функциональные единицы языка. Во-вторых, термин «военнологема» включает в себя понятие «логема» и образован по аналогии с такими концептами, как мифологема [5], культурологема [6], идеологема [7], сказкологема [8] и др. Логема, образованная от греческого «logos» – «слово, мысль», позволяет объединить знаковую и смысловую стороны номинативных понятий. Согласно определению П.В. Чеснокова, логема – «логико-семантическая единица обобщённого характера, под которую могут быть подведены отдельные группы паремий. Логема выступает в качестве обобщающей исходной мысли, объединяющей группы конкретных характеристик и оценок отдельных культурно значимых смыслов» [9]. К примеру, мифологема – устойчивый элемент мифологического сознания, повторяющийся в различных мифах и легендах как типовой сюжетный или образный прототип (потоп, ритуал инициации, создание мира). Культурологема – единица культурного кода, содержащая информацию о ценностях, нормах, установках конкретной культуры (русское застолье, кавказское гостеприимство, English tea time). Идеологема – устойчивый компонент идеологической системы (классовая борьба, freedom of speech). Сказкологема «выступает в качестве единицы познания этно-фольклорного своеобразия сказок» [8, с.284]. Понятие логемы непосредственно связано с концептосферой, т.к. «концепт – это глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант структурированного знания» [10, с.149], а на основании выделения логем осуществлялся анализ реализации концепта. А.Г. Дугин утверждает, что «логема стремится навести порядок в хаосе потока ощущений, декодирует этот хаос» [11, с.513]. «Логема – это мысль, представляющая собой цельное и расчлененное отражение действительности, соотносящая с ней свое содержание, обладающая структурной независимостью и относительной законченностью и выступающая в силу этих свойств в роли единицы процесса мышления» [12, с. 24]. Таким образом, логемы – это устойчивые, функционально и семантически завершенные элементы, которые являются минимально значимыми единицами в различных системах знаний, культуры, дискурса. Они, как правило, актуализируются через стереотипные речевые образы, имеющие как форму выражения, так и содержащие в себе соотнесенную экстралингвистическую информацию. При этом важно понимать, что, хотя каждая логема соотносится с условно зафиксированным в сознании большинства представителей культуры, сферы, сообщества определенным образом, границы ее восприятия не являются строгими, т.к. «мир находится в динамике» [13, с.391]. Также в зависимости от динамичных изменений в военной концептосфере семантический круг значений военнологемы может расширяться, сужаться или сдвигаться. Военнологема – это функционально и семантически завершенная минимально значимая единица военного дискурса, имеющая устойчивую речевую форму и выполняющая определенную коммуникативную задачу в военной сфере. Данная коммуникативная единица, обладающая типизированной структурой, интегрирует лингвистические и невербальные признаки военной концептосферы и профессиональной коммуникации. Лингвистически она может быть выражена словом, словосочетанием, предложением или сочетанием фраз. Приведем примеры военнологем на русском языке: «Смирно!»; «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», «автомат Калашникова», а также на английском языке: «Move out!»; «zone of responsibility»; «gun». Военнологемы можно условно поделить на командно-распорядительные, процедурно-этикетные, тактические, мотивационно-символические, профессионально-предметные, антропоцентрические. Некая условность классификации вытекает из многослойности любой концептосферы и многофункциональности большинства военнологем, которые могут принадлежать одновременно к нескольким категориям. К командно-распорядительным военнологемам относятся команды, приказы, распоряжения («Равняйсь!», «Шагом марш!», «At ease!», «Ready, aim, fire!»). Они имеют четкий формат, строго задают поведение-реакцию, не допускают свободы интерпретации. Процедурно-этикетные военнологемы используются как регламентированные формулы речевого этикета, характерные для военной коммуникации, а также применяются в штатных ситуациях, например, в рапортах, брифингах, радиообмене («докладываю по списку», «Разрешите обратиться?», «Yes, sir!», «Roger»). Тактические военнологемы связаны с планированием и выполнением тактических действий («удерживать рубеж», «обход с фланга», «counterattack», «hold the line»). Мотивационно-символические военнологемы несут в себе символический, исторический или побуждающий смысл. Большинство из них призваны формировать боевой дух, призывать к действию, поэтому они выражены как правило лозунгами, девизами («Ни шагу назад!», «Своих не бросаем!», «For God and country!», «Honor, courage, commitment!»). Профессионально-предметные военнологемы обозначают конкретные военные реалии, такие как виды техники и вооружения, элементы экипировки, другие материальные средства и типы обеспечения, используемые в военном деле («боевая машина пехоты», «полевая кухня», «main battle tank», «observation post»). Они несут номинативную функцию, служат для обозначения предметов и объектов военной сферы. Антропоцентрические военнологемы связаны с номинацией людей, называют имена собственные, либо указывают на роль, статус или функцию человека в военной структуре («командир отделения», «Александр Суворов», «Chief of Staff», «captain»). Для понимания закономерностей функционирования военнологемы в профессиональной коммуникации, необходимо рассмотреть ее структуру. В структуру логемы входят коммуникативная установка, социокультурный код, статусно-ролевой компонент, эмоционально-оценочная окраска, процедурно-ситуативный контекст и лингвистическая реализация. Пример структуры английской военнологемы «Fall in!» («Становись!», «Построиться!»), означающей воинскую команду, представлен в Таблице 1. Таблица 1 Структура военнологемы «Fall in!»

Таким образом, военнологема представляет собой важную единицу анализа военного дискурса, обладающую потенциалом для дальнейшего изучения в рамках лингвистики, лингводидактики, военной и военно-прикладных наук. Представление о военнологеме как о коммуникативно-смысловой единице военного дискурса открывает новые перспективы в изучении профессионального языка военной сферы. Систематизация военнологем и описание их структуры создает возможности исследований в области разработки стандартов профессионально ориентированного иноязычного обучения, создания специализированных корпусов текстов, терминосистем и словарей. Включение военнологем в учебные материалы для языковой подготовки военнослужащих способствует формированию компетенций, необходимых для коммуникации в реальных профессиональных условиях.

Рекомендовано к публикации: Literature

| |||||

|

| |||||

| Copyright (C) 2025, Письма

в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал ISSN 1997-8588 (online). ISSN 2500-2244 (CD-R) Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33379 (000863) от 02.10.2008 от Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций При перепечатке и цитировании просим ссылаться на " Письма в Эмиссия.Оффлайн ". Эл.почта: emissia@mail.ru Internet: http://www.emissia.org/ Тел.: +7-812-9817711, +7-904-3301873 Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, РГПУ им. А.И.Герцена Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена"" Издатель: Консультационное бюро доктора Ахаяна [ИП Ахаян А.А.], гос. рег. 306784721900012 от 07,08,2006. |