| |||||

|

The Emissia.Offline Letters Электронное научное издание (педагогические и психологические науки) Издается с 7 ноября 1995 г. | |||||

|

|||||

|

_________ Шифр научной специальности 5.8.1 Работа выполнена в рамках реализации гранта фонда развития науки Омского Государственного педагогического университета Некрасов Сергей Владимирович

Аннотация Ключевые слова: историческая память, советская традиция воспитания, Великая Отечественная война, патриотизм, преемственность, ценности. ---------------- Sergey V. Nekrasov

Abstract Key words: historical memory, Soviet tradition of education, Great Patriotic War, patriotism, continuity, values. ---------------- Актуальность исследования памяти о Великой Отечественной войне (ВОВ) как элемента отечественной традиции воспитания определяется современными геополитическими и социокультурными вызовами. Во-первых, на государственном уровне наблюдается устойчивый курс на укрепление патриотического воспитания, что соотносится со стратегическими задачами национальной безопасности [1]. Аналогичный запрос фиксируется в обществе: данные ВЦИОМ 2022 г. [2] и 2025 г. [3] отражают растущую приверженность граждан традиционным духовно-нравственным ценностям, закрепленным в Указе Президента РФ № 809 [4], среди которых патриотизм занимает центральное место. Во-вторых, в условиях систематических попыток пересмотра итогов Второй мировой войны со стороны геополитических оппонентов России (фальсификация истории, дискредитация роли СССР, разрушение мемориалов советским воинам на постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы) возникает необходимость научного анализа и выработки механизмов защиты исторической памяти о ВОВ в образовательном и информационном пространстве. В-третьих, советская традиция воспитания выработала эффективные практики сохранения памяти о войне, однако увеличение исторической дистанции и смена поколений требуют их адаптации. Особое значение приобретает интеграция традиционных форм мемориальной работы в цифровую среду при сохранении исторической достоверности и нравственного содержания подвига советского народа. Анализируя связь традиции и исторической памяти Э.С. Маркарян подчеркивает, что «понятие традиция следует ограничить лишь той частью культуры, которая более или менее постоянно воспроизводится в общественном сознании и общественном поведении и передается через последнее» [5, с. 78]. Е. Шацкий определяет традицию следующим образом: «Традиция не тождественна историческому сознанию, но представляет собой его особую разновидность, связанную с преобразованием неоднозначных фактов прошлого в однозначные ценности настоящего» [6]. П.Н. Светлов и В.А. Федотов отмечают, что понятия имеют много общего, но традиция является более широким понятием «Традиция – это коллективная память, не генетическая, а социальная. Однако понятие «память» не охватывает целиком традицию как социальное явление, так как при этом как бы устраняется момент воспроизведения, а выдвигается на первый план лишь сохранение, удержание. Между тем без воспроизведения нет традиции» [7, с. 80]. А.Б. Гофман рассматривает традицию как единство трех компонентов: наследуемых ценностей, процесса их передачи и конкретных способов трансляции [8]. Традиции воспитания, как частный случай культурной традиции, играют важную роль в современной образовательной практике, выступая фундаментом для создания системы ценностей, норм и методов воспитания. Традиции воспитания отражают культурный и социальный опыт, обеспечивая преемственность поколений и устойчивость воспитательного процесса. Г.Б. Корнетов [9] выделяет традиции в образовании как систему норм и ценностей, влияющих на процесс обучения. М.В. Савин рассматривает ее как исторически сложившееся явление, обеспечивающее развитие педагогической теории [10]. К. Муратов пишет: «Понятие «традиция» в педагогике используется, как обозначения тенденций и явлений, устойчивых процессов, существующих длительное время и занимающих определенное место в историко-педагогическом наследии» [11]. Н.С. Малякова подчеркивает связь традиции с воспитательным идеалом [12]. Таким образом, традиция воспитания, опираясь на историческую память как смысловой фундамент, обеспечивает не только сохранение, но и активное воспроизводство ценностных ориентиров через воспитательный процесс. В результате систематизации и обобщения взглядов ученых на суть традиции воспитания как социокультурного явления, была предложена модель (рис. 1) и сделан выводы, что традицию воспитания целесообразно рассматривать в двух взаимосвязанных аспектах:

Историческая память выполняет интегрирующую функцию: как источник содержания воспитательного процесса и как основание для ценностно-смыслового наполнения результатов воспитания.

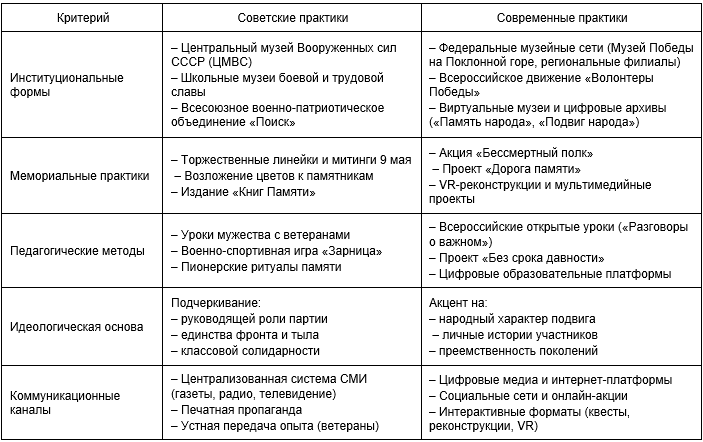

Рис. 1. Структура традиции воспитания Советская традиция воспитания дала отечественному образованию значительное число эффективных педагогических практик, прошедших проверку временем. Особое место среди них занимает воспитание на основе памяти о ВОВ, обеспечивающее передачу патриотических идеалов между поколениями. Советский опыт формирования исторической памяти о войне не исчез в постсоветский период, но подвергся существенной трансформации. Сохраняя преемственность с прежними формами, современные практики адаптируются к новым социокультурным условиям, цифровой среде и изменившейся системе ценностей. Сравнительный анализ (Таблица 1) показывает, что основные направления сохранения исторической памяти (институциональные, мемориальные, педагогические, идеологические и коммуникативные) сохраняют преемственность с советским опытом, но приобретают новые формы. Таблица 1 Сравнительный анализ советских и современных практик сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне

Советская педагогическая система использовала память о ВОВ как мощный воспитательный ресурс, сочетая институциональные и семейные каналы передачи, художественные средства (литература, кино, театр) и массовые мемориальные практики (юбилейные даты, памятные митинги, встречи с ветеранами). Эти формы были ориентированы на формирование ценностей патриотизма, коллективизма и готовности к личному подвигу во имя Родины. Советские практики опирались преимущественно на централизованную государственную систему воспитания и идеологического контроля, в то время как современные формы характеризуются большей вариативностью, децентрализацией и использованием цифровых технологий. Таким образом, можно говорить о сохранении ядра исторической памяти (ключевые даты, символы, образы, культурный канон), при одновременной трансформации способов ее передачи, которые становятся более интерактивными, адресными и ориентированными на личностное восприятие. Историческая память о Великой Отечественной войне выступает не только как культурное наследие, но и как действующий механизм воспитания, сохраняющий преемственность с советским опытом и одновременно адаптирующийся к современным условиям. Вопрос заключается в том, как именно эти практики воспринимаются и осмысляются нынешними поколениями. Для выявления актуального состояния и специфики функционирования памяти о войне было проведено эмпирическое исследование. Выборка исследования включала 282 респондента студентов из 12 городов России и Казахстана. Основу составили обучающиеся Омского государственного педагогического университета (30,1%) и Омского филиала РАНХиГС (19,5%). Анкетирование включало 16 вопросов, касающихся различных аспектов восприятия и сохранения памяти о Великой Отечественной войне: личного отношения и участия в памятных практиках, источников информации, символических образов войны, роли культуры и искусства, а также социального осмысления исторического опыта. Анкетирование выявило специфические особенности восприятия исторической памяти у респондентов, демонстрирующие как преемственность традиционных представлений, так и новые тенденции, обусловленные современными социокультурными условиями. Во-первых, память о войне в значительной степени актуализируется через календарные и мемориальные практики. Более 85% респондентов отметили, что юбилейные даты усиливают их интерес к событиям ВОВ, вызывая либо когнитивную активность (желание узнать новое), либо рефлексивное осмысление. Подтверждается и роль праздника 9 мая: его отмечают 91,5% участников опроса, а основными формами становятся участие в акции «Бессмертный полк» (39,7%), просмотр парада (34,8%) и воспоминания о родственниках (30,1%). Это указывает на сохранение советских мемориальных практик, но с акцентом на личное участие и семейную память. Во-вторых, восприятие памяти о войне определяется информационной средой и источниками знаний. Хотя более половины респондентов (52,5%) оценивают современное информационное поле как перенасыщенное, значительная часть (36,9%) критикует его за недостаток качества и новизны. При этом школьное образование (39,7%) и рассказы родственников (30,1%) остаются ключевыми каналами получения знаний, в то время как современные медиа (2,1%) играют меньшую роль. Отсюда вытекает важный вывод: цифровая среда пока не вытеснила традиционные источники памяти, однако существует явный запрос на обновление форм подачи информации. В-третьих, результаты показывают выраженную иерархию символов и героев войны. Главным символом для большинства (63,1%) стала блокада Ленинграда, что демонстрирует смещение акцента с военных побед на гражданский подвиг и трагедию. В числе главных символов победы названы «Неизвестный солдат» (42,2%), Г.К. Жуков (19,1%) и И.В. Сталин (18,4%). Среди киногероев лидируют Штирлиц (32,6%), Маресьев (27,7%) и Девятаев (24,8%), что подтверждает ключевую роль визуальной культуры в формировании образа героя. В-четвертых, память о войне активно поддерживается средствами культуры и искусства. Наибольшее влияние сохраняют советские фильмы 1960–1970-х годов («А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», «Белорусский вокзал»), формирующие эмоционально-достоверный образ войны (66,3% упоминаний). В то же время современные фильмы, такие как «Девятаев» и «Ржев», демонстрируют рост интереса и способны дополнять традиционный канон. Литература также сохраняет значение: почти половина респондентов (48,9%) читают произведения о войне вне школьной программы, воспринимая их как личностно значимые. В-пятых, особое место занимают формы личной и межпоколенческой памяти. Личные встречи с ветеранами и детьми войны или их просмотр в записи остаются важнейшим каналом передачи опыта (отметили 52,5% респондентов), что подчеркивает необходимость сохранения устной истории и ее цифровой фиксации. Символами воинского подвига для молодежи выступают прежде всего мемориальные комплексы: «Родина-мать» в Волгограде (51,4%) и Могила Неизвестного солдата в Москве (39,7%). Наконец, данные исследования выявляют систему ценностей, формируемых памятью о войне. Для большинства респондентов это ценность мирной (63,1%) и человеческой (58,5%) жизни, что указывает на приоритет гуманистических оснований перед героико-патриотическими мотивами. При этом ценность личного подвига (22%) и патриотизм (4,3%) сохраняют символическое значение, но воспринимаются как вторичные по сравнению с универсальными нравственными уроками войны. Результаты исследования показывают, что в молодежной среде сохраняются основные элементы советского воспитательного наследия, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Устойчивость символов, героев и форм мемориальной работы подтверждает жизнеспособность традиционной модели передачи исторической памяти. Ключевыми источниками формирования исторической памяти молодежи остаются школа, семья и советское культурное наследие (кино, литература). Адаптация советской традиции воспитания должна предусматривать интеграцию традиционных мемориальных форм с новыми цифровыми и интерактивными средствами, способными вызвать личную вовлеченность и эмоциональный отклик у молодого поколения.

Рекомендовано к публикации: Literature

| |||||

|

| |||||

| Copyright (C) 2025, Письма

в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал ISSN 1997-8588 (online). ISSN 2500-2244 (CD-R) Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33379 (000863) от 02.10.2008 от Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций При перепечатке и цитировании просим ссылаться на " Письма в Эмиссия.Оффлайн ". Эл.почта: emissia@mail.ru Internet: http://www.emissia.org/ Тел.: +7-812-9817711, +7-904-3301873 Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, РГПУ им. А.И.Герцена Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена"" Издатель: Консультационное бюро доктора Ахаяна [ИП Ахаян А.А.], гос. рег. 306784721900012 от 07,08,2006. |